AIが多くの仕事を代替するだろうと言われています。実際にAIサービスを使ってみると、それは単なる絵空事ではなく、すでに現実化しつつあることを実感しています。筆者は主に文書を読み、必要な情報を抽出・要約・分析する作業や、プログラムのソースコード作成などにAIを活用していますが、まるで熟練した専門家に依頼しているような感覚さえ覚えます。

言い換えれば、特定業務で訓練を積んだ専門家が、関連データから学習したAIによって代替される可能性は非常に高いと言えます。

集団知性という新たな舞台

では、こうした変化の中で、人間はどのように価値を生み出していくべきなのでしょうか。急速に変化する世界で未来を予測するのは容易ではありませんが、「集団知性」がその鍵のひとつになると考えています。

なぜなら、AIが得意とするのは、明確なルールや目的のあるタスクであり、既存の知識や技術の再現です。一方で、集団の中での多様な意見のやりとりや、予想外の相互作用から生まれる創造性は、AIに代替されない独自の価値を生み出す可能性があります。こうした「人と人との相互作用」から生まれる知のあり方こそ、AI時代においてますます重要性を増すのではないでしょうか。

ただし、集団知性の重要性やその力について多くの人が認識しているものの、それが具体的に何で、どう形成されるかを理解するのは容易ではありません。それは、個人の枠を超えた知性について説明する必要があるからです。

集まることで生まれる、個を超えた力

理論物理学者ジェフリー・ウェストによる都市に関する研究は、この問いに対して重要な示唆を与えてくれます。

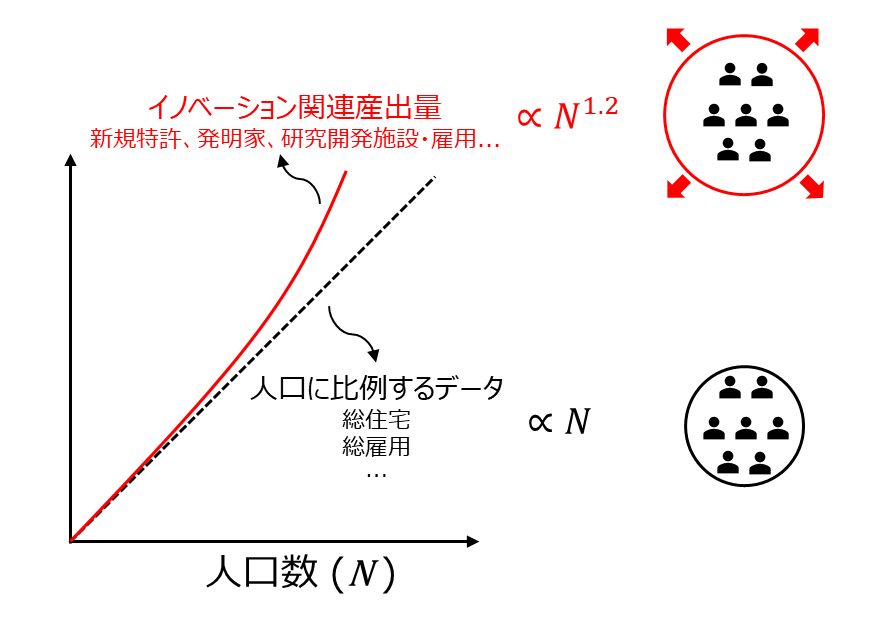

ウェストは、都市を「人が集まって暮らすひとつのシステム」として捉え、人口とそれに伴う産出量の関係を調査しました。もし一人あたりの生み出す価値が一定であれば、産出量は人口数(N)に比例するはずです。しかし実際には、Nに比例するより大きく、あるいは小さく変化する傾向が存在し、その傾向が複数の都市データから観察されるのであれば、都市という集団の中にはそうしたスケーリングを生成する普遍的なメカニズムが存在する可能性があるといいます。

ウェストはかつて、生物において異なる種における質量と代謝率の普遍的スケーリングや、その背景にある代謝ネットワークの構造的共通点を明らかにしてきました。今回の研究では、その視点を人間社会に応用し、都市という「人が集まって暮らすシステム」において、人口と産出量の関係からスケーリング法則を探ろうとしたのです。

出典

- Bettencourt, L. M., Lobo, J., Helbing, D., Kühnert, C., & West, G. B. (2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(17), 7301-7306.

https://doi.org/10.1073/pnas.0610172104

調査の結果、都市という巨大な集団には普遍的なスケーリング法則があることが示されました。都市の人口が多いほど、新規特許の数、研究開発関連の雇用・施設数、総賃金などのイノベーション関連の指標は、人口に単純比例する以上に大きく増加することが明らかになったのです(∝ N^1.2)。

つまり、人口が2倍になれば、イノベーション関連指標は2.2〜2.3倍になるというわけです。

人の数が多ければ多いほど、その集団が生み出すイノベーションの量も、単純な人数の足し算を超えて加速度的に増加する。これは、人々が集団を形成することで、個々人では得られない新たな価値が創出されていることを示唆しています。そして、そのような集団の力こそが、都市という仕組みの原動力であり、人々が共に暮らす理由のひとつかもしれません。

相互作用が創出する価値

では、なぜそのようなことが可能になるのでしょうか?そのメカニズムの一つは、人同士の相互作用によるネットワーク効果です。

たとえば、異なるニーズとスキルを持つ3人がいたとします。各自が独立して行動する場合、それぞれが自分のスキルで自分のニーズを満たそうとするでしょう。すると結果として得られるアウトプットは3つだけです。

一方で、もしこの3人が協力したらどうなるでしょうか?それぞれのニーズ(3つ)とスキル(3つ)を相互にマッチングすることができるため、3×3=9通りの組み合わせが可能になり、単独で行動する場合の2乗の可能性が生まれます。AのニーズをBやCのスキルで解決したり、BのニーズをAやCが満たしたりすることで、個人では不可能だった課題も解決できる可能性が高まります。

さらに、協力の過程で新しいニーズが生まれたり、スキル同士が結びついて新たな能力が生み出されたりすることもあります。つまり、ニーズとスキルそのものが、相互作用によって発展・進化していく可能性もあるのです。その結果として生じる可能性は指数関数的に膨らんでいきます。こうした相互作用が、集団が単なる個人の集まり以上の価値を生み出す原動力となりえるのです。

とはいえ、相互作用の「可能性」があるだけでは、集団知性が自然と発揮されるとは限りません。その可能性が実際に実現し、建設的な成果につながるためには、どのような条件や仕組みが必要なのか。その点について深く考える必要があります。

AIと共に進化する集団知性

集団知性によって価値を生み出すには、人同士の相互作用をどう設計し、促進していくかが問われます。AI時代の価値創出を考えるうえで、人と人の相互作用のデザインから新たな可能性が見えてくるでしょう。

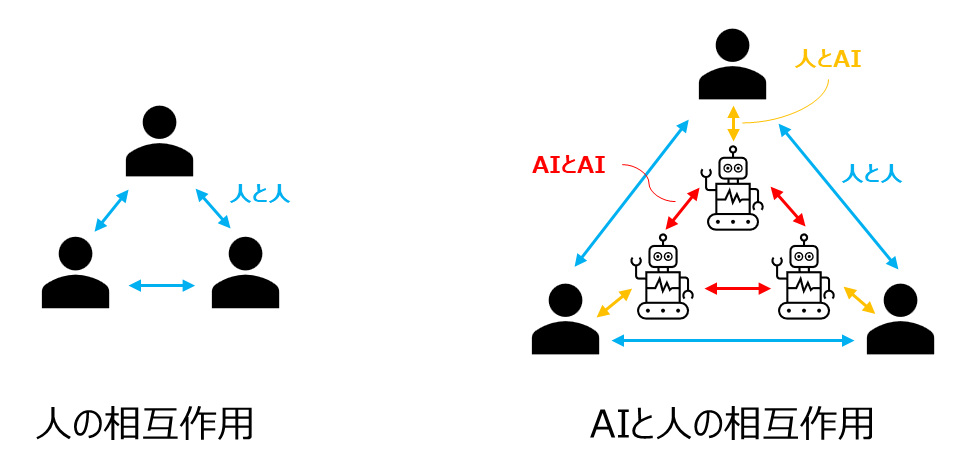

興味深いのは、こうした価値創出のプロセスに、AIとの相互作用も含まれはじめている点です。人がAIとやりとりする場面は急速に増えており、人とAIの協働や、AIエージェント同士の連携から生まれるシナジーにも注目が集まっています。

さらに、AIは人同士の関係性を増幅する「触媒」としても機能しはじめています。たとえば、言語の壁をリアルタイムで翻訳する、異なる専門分野へのアクセスを容易にする、複雑なデータを誰にでも理解できる形で可視化するなど、多様な手段で人同士の相互作用の可能性を飛躍的に広げているのです。

つまり、AI時代では、人↔人、人↔AI、AI↔AIという多層的な相互作用が互いに影響を与え合いながら、かつてない規模と速度で集団知性を生み出す可能性が見えてきます。これこそが、AI時代における新たな価値創出の舞台となるのではないでしょうか。

集団知性×人工知能シリーズ

このシリーズでは、「集団知性」と「AI」が持つ可能性に焦点を当てていきます。

まずは、やや抽象的にも思える「集団知性」という概念が、科学的にどう捉えられてきたかを概観します。そのうえで、集団知性を活性化させるための要因とは何か、そしてそこにAIがどのように関与しうるのかについて、具体的な研究事例をもとに考察していく予定です。

AIと人間の知が共鳴しながら、新たな価値を創出していく。そんな未来の可能性を、ともに探っていければと思います。

フロー理論に基づくサーベイ、コーチングサービスはこちら↓